Idioma : francés

Este ensayo comparativo, versión revisada de una tesis doctoral en francés, aborda la figura del monstruo, estableciendo un paralelismo entre la animalidad y la alteridad. Tras examinar en primer lugar los mitos fundadores de la monstruosidad en la literatura fantástica, de terror o de ciencia ficción, la autora aborda los monstruos del siglo XX, antes de concluir con los temas del miedo, la muerte y el mal. Próximamente se editará la versión en español.

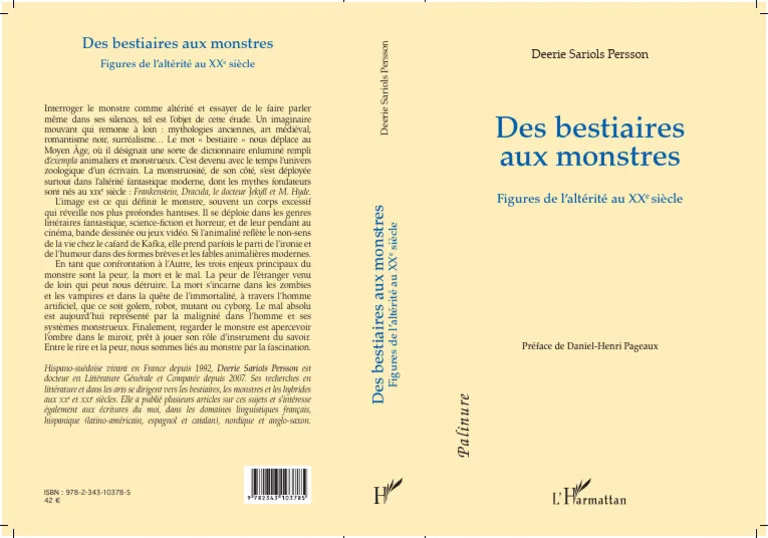

Version remaniée d’une thèse, cette étude de littérature comparée aborde la figure du monstre, mettant en parallèle l’animalité et l’altérité. Examinant dans un premier temps les mythes fondateurs de la monstruosité, dans la littérature fantastique, d’horreur ou de science-fiction, l’auteure aborde les monstres du XXe siècle, avant de conclure par les thèmes de la peur, de la mort et du mal.

Préface

“

par Daniel-Henri Pageaux Professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle/Paris III.

Je m’en voudrais de débuter par une remarque faussement spirituelle ou par quelque jeu de mots plus ou moins convenu. Il n’empêche : cet ouvrage est, à bien des égards, un vrai monstre. Tout aussitôt, pour justifier ce qui, dans mon esprit, relève de l’éloge et une fois encore de la surprise, face à un texte que je croyais connaître, me viennent à l’esprit les mots par lesquels le « grand » Corneille présentait, dans une épître à une mystérieuse demoiselle, son étourdissante et incomparable Illusion comique : « un étrange monstre ». Il y avait bien, de la part du dramaturge, la conscience d’avoir composé une pièce hors du commun, « irrégulière », c’est-à-dire n’obéissant pas aux règles qui déjà s’imposaient ; et encore, hybride, mêlant comique et tragique, à l’espagnole (mais non à la française), bref, une œuvre, sinon marginale, du moins en marge de toute norme ou code reconnu. C’est pourquoi cette pièce de théâtre nous mène, par des voies à peine détournées, aux monstres qui ont été ici patiemment et savamment collectionnés, classés, interrogés, avec beaucoup de sûreté, de finesse et d’érudition, dans le meilleur sens du terme. Puisqu’il y a bien, dans le mot « monstre », l’image de la monstration – étymologie rappelée très tôt et à laquelle nous souscrivons pleinement – l’idée d’une extériorité foncière et, dira-t-on plus loin avec Deerie, d’une altérité irréductible, il faut donc admettre que le monstre, quel qu’il soit, d’où qu’il sorte et où qu’il aille, est fondamentalement une figure de l’intransitif. Il passe devant nous, suscitant la peur – comme il est rappelé dans un beau et long passage de la IIIème partie sur lequel il nous faudra revenir – éveillant tout autant notre curiosité, mais en aucun cas il n’est là pour provoquer le dialogue. Certes, il questionne et il faut rappeler l’une des intuitions majeures de Deerie : « le monstre est un questionnement perpétuel », mais, en règle générale, il n’y a ni dialogue ni échange possible. Or, cette volumineuse thèse a pour raison d’être celle de s’adresser à des monstres et à ne les abandonner qu’après avoir obtenu d’eux les déclarations, les données qui permettent de comprendre leur engendrement, leur fonction, poétique et morale, leur portée symbolique, ce qui est nommé des « enjeux » qui continuent de façonner ces « formes dénaturées tout au long des âges. »

Trois ont été retenus qui apparaissent tout à la fois comme une hypothèse de travail et un défi. Pourquoi défi ? Parce que si le travail de recherche porte en priorité sur le XXe siècle et ce que nous avons vécu du XXIe, s’il porte donc, pour le plus grand intérêt du lecteur, sur notre contemporanéité, Deerie a souhaité inscrire son enquête dans la longue durée. Non par ambition, encore moins par souci d’exhaustivité, mais parce que l’imaginaire qui reste son champ d’observation et de recherches, ignore, comme elle le rappelle utilement, la rupture – ce mot qui hante au contraire bon nombre d’esprits critiques. Et de préciser : « l’imaginaire n’aime pas les coupures. » En cela elle se rapproche étonnamment et avec succès des historiens qui, eux, travaillent volontiers dans « le temps long. » De l’historien Deerie a gardé un rare appétit de lectures, un esprit d’ouverture et le goût de la documentation la plus diversifiée : à preuve, la filmographie avec plus de quatre-vingts titres et bien sûr l’histoire de l’art, sans omettre quelques incursions dans les domaines philosophiques et religieux que l’on appellera « histoire des idées ». Et encore, le souci de varier les exemples et les références. Aussi procure-t-elle à son lecteur la joie de découvrir, à côté de noms connus, attendus (tels Lovecraft ou Bradbury, par exemple) d’autres, comme ceux du dessinateur américain Art Spiegelmann, auteur de la BD Mauss ou du romancier et anthropologue catalan Albert Sanchez Piñol pour deux romans qui revisitent la littérature d’aventure et l’exotisme, avec La peau froide et Pandora au Congo. Précisons également, en passant, que si les archétypes chers à Gilbert Durand sont invoqués, ils ne sauraient échapper à la dynamique historique ou à l’épreuve du temps. D’où la formulation heureuse choisie pour la première partie : « Un imaginaire qui bouge. » De fait, la présente étude se veut, à ce premier niveau, une contribution originale à l’histoire culturelle de l’Occident, d’Apulée au « Cyberpunk », doublée d’une constante réflexion, moins morale qu’anthropologique, sur la notion polymorphe qui est au cœur des sociétés, des systèmes idéologiques qui sont pris en compte et des textes interrogés : l’altérité.

C’est une autre originalité majeure de la recherche menée par Deerie que d’avoir constamment mis en parallèle, en miroir, animalité et altérité. L’animal n’est pas simplement présent dans les analyses, les lectures qu’elle multiplie : il occupe non moins constamment une position clé dans l’argumentation : celle de l’antithèse, de la « mineure », dira-t-on en logique. En s’opposant à la réalité qu’est l’homme – la thèse – l’animal représente donc le temps de transformation, de passage, de dévoilement nécessaire à l’homme pour se changer en monstre, troisième et ultime phase du processus de « métamorphose ». Et le processus ici est réversible. Ce dispositif ternaire permet non seulement de récuser d’emblée le principe de dissociation, de non-contradiction dont l’Occident est prisonnier, par rapport à l’Orient qui pratique l’intégration, l’association des opposés, des contraires ; il permet aussi de dépasser les fausses binarités qui semblent s’imposer à la réflexion : par exemple, l’ambivalence du monstre, le mélange d’attirance et de répulsion qu’il suscite ; ou encore, le dualisme judéo-chrétien du Bien et du Mal que va remettre en question la figure monstrueuse. L’ouvrage s’ouvre sur une courte « généalogie de certaines figures fantastiques » pour s’achever sur ce qui est justement appelé une « cartographie » de la monstruosité. Pour illustrer la première approche, Deerie a procédé à la reconstitution des mythes fondateurs de la monstruosité (ou de l’altérité) moderne : Frankenstein, Dracula, Docteur Jekill et Mr Hyde auxquels il faut ajouter le Horla de Maupassant et La Métamorphose de Kafka, en passant par l’Ile du Docteur Moreau de H.G. Wells et ses « humanimaux », terme heureux emprunté à Lionel Achar. Les êtres hybrides venus des temps médiévaux, descendus des chapiteaux et des enluminures, ont simplement changé de visage – si l’on peut dire – et de corps. Sur l’histoire culturelle, premier temps retenu, s’articule un moment plus ample consacré à la poétique, ce que Deerie présente comme une « exploration des genres littéraires. » Il en est qui vont être privilégiés : la littérature fantastique, la SF et la littérature d’horreur, mais aussi les formes brèves, la nouvelle, telle que l’ont illustrée Borges ou Cortázar ou Angela Carter qui, en pratiquant le détournement du conte et du merveilleux, offre de nouvelles images de la femme. Ou encore la fable animalière revisitée par Orwell et les Truismes de Marie Darrieussecq. Le monstre, dans ce second parcours, fait éclater la littérature dans ses cadres et ses genres, provoquant de nouvelles expressions ou – phénomènes finement observés – la réinterprétation de figures monstrueuses du passé et la permanence plus ou moins altérée de genres anciens, tel le bestiaire, illustré par Borges. Ou, au contraire, l’apparition de nouvelles relations poétiques avec le monstre, lesquelles se traduisent par une nouvelle tonalité (« l’humour bête », un certain ludisme) tandis que la fable « moderne » gagne en force satirique (Truismes, déjà cité, ou Les grands singes de Will Self).

La troisième et dernière partie, en se présentant sous la forme d’un triptyque (« La Peur, la Mort, le Mal »), constitue bien évidemment le moment de synthèse attendu. Mais elle est aussi, tout aussi attendue, une passionnante contribution à l’imaginaire des sociétés occidentales contemporaines. Loin de se réduire, comme c’est parfois le cas, à un catalogue thématique, ce dernier mouvement nous fait retrouver le processus historique dans toute sa force. Il est en effet rappelé que la peur, le sentiment de peur évolue au fil des siècles et la remarque vaut encore plus pour la Mort, le rapport à la mort, et l’idée, la figure du Mal. Le Monstre apparaît comme une « allégorie de la peur ». Face à l’altérité, Deerie convoque un modèle explicatif en imagologie, dans les cas de représentation « de l’autre », et il faut bien admettre qu’elle a su tirer parti de des ces trois « attitudes fondamentales » que j’ai discernées (manie, phobie, philie). Mais tout aussi stimulante est la découverte de nouvelles formes d’altérité comme celle de l’extraterrestre. La réflexion sur la Mort prend appui sur ce qui voudrait la nier : le remplacement du corps humain par « quelque chose d’indestructible ». Surgit alors l’image de l’homme fabriqué, « le dernier représentant du monstre moderne », accompagné par d’autres fantasmes technologiques très actuels. Le mirage de l’immortalité se retrouve illustré avec L’invention de Morel de Bioy Casares et, de façon plus neuve et fascinante, dans les littératures populaires, à la limite de folklore. On appréciera la rencontre éclairante avec le zombie ou cadavre ambulant, le vampire (dans les chroniques d’Anne Rice), la foule des mutants et des « superhéros ». La question ultime du Mal oblige à constater que le diable a changé d’allure – j’allais dire de look – et qu’il s’est démultiplié pour ne pas dire encore métamorphosé. La découverte du « système monstrueux », du « monstre politique » nous éloigne définitivement des « figurations » habituelles pour nous mettre en face de nouvelles « réalités » monstrueuses qui sont, à vrai dire, plus suggestives, plus angoissantes que les monstres avec lesquels nous continuons à vivre et à rêver. Le monstre s’est changé en un monstrueux, anonyme et pluriel, alors qu’il avait été, pendant des siècles, individualisé et singularisé. Cette mutation a été bien saisie, en un certain sens, par Gilles Lipovetsky, cité par Deerie, lorsqu’il utilise le mot « désublimé ». Un grand pas a été franchi dans l’abandon des peurs, dans leurs dimensions ancestrales ou archaïques, voire mythiques, avec l’avènement des monstres « gentils », pour reprendre l’expression de la chanson du générique de « l’Ile aux enfants », émission culte de la TV des années 80 dans laquelle évolue le débonnaire Casimir. Mais il y a eu aussi l’extraterrestre « gentil » ou attendrissant, ET, et le désopilant « Max et les Maximonstres » de Maurice Sandak. Je crois trouver, au long de cette passionnante étude, la permanence d’un modèle, évident parfois, plus souvent diffus, brouillé, d’un texte de conte ou de fable, un texte qui semble obéir, au-delà des variantes, à deux constantes essentielles : d’une part, un texte d’avertissement, un texte qui avertit (autre étymologie rappelée) plus qu’il n’enseigne dans lequel l’antique et simple leçon, la « morale » de l’histoire est diluée, mais toujours présente ; d’autre part, un texte où l’histoire narrée joue encore à faire peur : la peur constitutive du monstre et de son univers est encore présente, mais de plus en plus travestie, parodiée. Il existe cependant, à mon sens, pour tous ces monstres transséculaires qui continuent à frapper à nos portes, un danger plus grave et qui menace leur survie. S’ils sont, comme le souligne Deerie, des figures de la marginalité autant que de l’altérité, il est à craindre que nos sociétés soient de moins en moins disposées à les accepter : le grand danger, pour quantité de monstres, c’est d’être considérés comme politiquement incorrects. Pour être « autre », ils affichent une marginalité qui ne saurait, par voie de conséquence, subsister dans des ensembles sociaux fondés sur le conformisme et l’uniformisation. Deerie voit aujourd’hui le monstre « vidé de son contenu » et en quête de nouvelles figurations, de nouvelles significations. Soit… En cela le monstre révèle son étonnante capacité de mise à l’épreuve de l’imagination humaine, de sa volonté d’invention. D’où l’idée juste, formulée dès le début, selon laquelle une définition du monstre est impossible et qu’il faut en revenir à chaque artiste. Il m’apparaît plutôt que le monstre-miroir, celui qui permet à l’homme de se retrouver, inversé, déformé, n’est peut-être plus de saison. De plus, la dimension morale, cognitive qu’a eue le monstre est désormais à chercher dans des lieux, des espaces, des situations. Le monstrueux s’est substitué aux monstres.

Il est significatif que l’ouvrage se termine sur deux figurations majeures, deux possibilités d’expression de l’imaginaire : l’homme fabriqué qui a une longue histoire et la Planète Solaris du Polonais Stanislaw Lem, « ce monstre tournant entre deux soleils ». C’est ce déplacement de la figure à l’espace qui entraîne aussi une conséquence notable dans l’histoire culturelle du monstre et de son possible devenir : le changement de la notion et du sentiment de peur, plus ou moins lié à l’idée de faute qui resterait encore ancrée dans nos sociétés, comme il est dit très tôt. En souhaitant longue vie aux monstres avec l’enthousiasme qu’a éveillé en nous la lecture d’un immense essai sur nos croyances et les fondements de nos idéologies, nous faisons aussi le souhait que les droits à l’imagination continuent à régir notre « réel ». Plus encore, que la mise en sommeil de notre raison, pour parodier la fameuse légende d’une gravure de Goya, sa mise au pas dans un univers de plus en normé et normatif, n’empêche pas le très nécessaire et salubre engendrement de monstres.

Comprar el libro

45,50€ en versión impresa (514 páginas) + gastos de envío / 35,99€ en versión electrónica

Presentación de “Des bestiaires aux monstres” en L’Espace L’Harmattan, París | Febrero 2017

No responses yet